La nostalgia imperial es el fenómeno que nos viene a la mente de forma natural al pensar en el turismo en Rusia o en cualquier tipo de turismo tras la caída del imperio. Pero, por supuesto, esta añoranza del imperio, el placer de revivir los «gloriosos tiempos» y la admiración por la arquitectura imperial son solo una parte de la historia.

Alena Pfoser

Manuel Férez- Muchas gracias, Alena, por concedernos esta entrevista. Me gustaría comenzar conociendo un poco sobre tu biografía y tu trayectoria académica.

Alena Pfoser- Soy originaria de Viena, Austria, donde estudié sociología en la Universidad de Viena y también comencé a tomar clases de ruso. Obtuve financiación para pasar un tiempo en Rusia, primero en 2004 en Krasnodar y posteriormente para realizar la investigación para mi tesis de maestría en San Petersburgo. Durante este tiempo también me interesé por el estudio de la memoria colectiva y finalmente escribí mi tesis de maestría sobre los recuerdos familiares del Sitio de Leningrado. Cuanto más tiempo pasaba en Rusia, más quería aprender y perfeccionar mis habilidades lingüísticas. En 2009 me matriculé en un programa de maestría en Estudios Rusos y Euroasiáticos en la Universidad Europea de San Petersburgo, una de las pocas instituciones de excelencia en Rusia que realizan investigación en ciencias sociales. Desde San Petersburgo me trasladé directamente a la Universidad de Loughborough en el Reino Unido para trabajar en un doctorado sobre la memoria en la zona fronteriza ruso-estonia, realizando entrevistas biográficas a ambos lados de la frontera. Tras una breve etapa como investigador postdoctoral en Alemania, regresé en 2015 para ocupar una plaza de profesor y sigo trabajando allí, ahora como profesora titular de Comunicación y Estudios de Medios.

MF- Eres autora del interesante libro «Tourism as Memory-Making- Russian Tourism in the Shadow of Empire» . ¿Cuál fue tu principal objetivo con esta obra?

AP- Me interesé por el turismo ruso cuando cursaba un programa de estonio en Tallin para mi investigación doctoral. Los turistas rusos eran una presencia visible en la ciudad, visitando el casco antiguo y diversos sitios históricos, disfrutando claramente de su estancia. Esto contrastaba con el enfoque en las tensiones geopolíticas y los conflictos de memoria entre Rusia y Estonia en la literatura académica y el debate público. Pensé que el turismo ofrecía una perspectiva interesante para explorar la política de la memoria y las relaciones entre Rusia y sus vecinos, ya que proporciona una visión vernácula de las relaciones internacionales. Me interesaba averiguar si el turismo —generalmente tachado de superficial y trivial— permite que las personas se reúnan. Tras haber investigado la memoria colectiva durante un tiempo, también me sorprendió la poca atención que se le presta al turismo en la literatura sobre estudios de la memoria. Uno de los objetivos de este trabajo era, además, revitalizar la investigación sobre la memoria turística en general, demostrando que el turismo merece una mayor atención, y ofrecer un enfoque conceptual novedoso y, con suerte, estimulante que pueda utilizarse en estudios futuros. Para quienes estén interesados en el libro, está disponible aquí en acceso abierto https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-83738-8

MF- El turismo es, sin duda, no solo un factor económico, sino también político y de identidad. En el libro mencionas que los destinos favoritos de los viajeros rusos son ciudades que hoy pertenecen a países independientes, pero que formaron parte de la URSS o que limitan con Rusia. Cuéntanos un poco sobre esto.

AP- Los países de la antigua Unión Soviética resultan atractivos para los turistas rusos por múltiples razones. La primera es, por supuesto, su proximidad: es fácil viajar allí, incluso en un fin de semana, a menudo en autobús, tren o coche particular, lo que lo hace relativamente económico. Además, muchos rusos tienen vínculos personales con lugares de la región: amigos y familiares. Quienes vivieron durante la época soviética quizá estuvieron destinados en el ejército, trabajaron en distintas partes de la Unión Soviética o fueron objeto de reasentamiento forzoso, lo que puede ser un incentivo para volver a visitar estos lugares como parte de lo que se denomina «turismo de raíces». Por último, estos destinos también les resultan culturalmente familiares y cercanos. Los rusos suelen comunicarse en su propio idioma. Los destinos son bien conocidos, por ejemplo, gracias al cine, la literatura y los eventos deportivos; existe un conjunto compartido de referencias culturales. Esto es importante para los turistas, ya que les permite sentirse más como en casa que en otros destinos.

Pero, por supuesto, esta proximidad cultural se ha visto seriamente cuestionada, no solo por la invasión rusa de Ucrania, que marcó un punto de inflexión en las relaciones de Rusia con sus vecinos, sino mucho antes, con la disolución de la Unión Soviética y los procesos de nacionalización en las antiguas repúblicas soviéticas. Esta proximidad cultural proviene del período soviético, caracterizado también por la violencia estatal, la significativa eliminación de elementos culturales y las jerarquías entre rusos y no rusos, que han quedado expuestas públicamente. Existe, pues, una importante tensión entre la proximidad cultural históricamente heredada y el distanciamiento postimperial, así como tensiones y conflictos, por otro lado, donde los turistas no tienen claro si son bienvenidos ni si realmente dominan el idioma ruso.

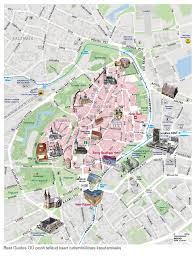

Mapa turístico de Tallin. Creative Commons

MF- Cuéntanos sobre la metodología que implementaste para obtener los datos. ¿Cómo lograste visualizar estas prácticas y visiones culturales dominantes entre los turistas rusos?

AP- Para mí era importante entender la memoria cultural en el turismo como algo coproducido por turistas y locales. No quería centrarme únicamente en la mirada rusa sobre la antigua periferia soviética, sino también observar a los actores locales que interactúan con estos turistas. Las visitas guiadas fueron el objeto de estudio perfecto, ya que pueden ser muy interactivas y ofrecen a los turistas una visión general de la ciudad, en lugar de centrarse en un sitio o período específico.

Trabajé junto con dos excelentes asistentes de investigación en tres destinos: Tallin, Kyiv y Almaty. Elegimos estos lugares por sus diferentes historias, pero también por sus distintas relaciones actuales con Rusia. Esto ocurrió en el verano de 2019, cuando la guerra del Donbás ya llevaba cinco años y, si bien el número de ciudadanos rusos que viajaban a Kiev era relativamente pequeño, estaban allí. Comenzamos por elaborar un mapa de la oferta turística local disponible en ruso, realizando recorridos a pie, registrando nuestras observaciones y utilizando GPS para rastrear los recorridos y visualizar las rutas por la ciudad. Además, llevamos a cabo numerosas entrevistas con trabajadores del sector turístico y turistas.

MF- Tres conceptos interesantes que encontré en tu libro son la nostalgia imperial, la producción y el consumo de la memoria histórica nacional y la diplomacia de la memoria. Cuéntanos un poco sobre ellos y cómo se manifiestan en el turismo ruso contemporáneo.

AP- La nostalgia imperial es el fenómeno que nos viene a la mente de forma natural al pensar en el turismo en Rusia o en cualquier tipo de turismo tras la caída del imperio. Pero, por supuesto, esta añoranza del imperio, el placer de revivir los «gloriosos tiempos» y la admiración por la arquitectura imperial son solo una parte de la historia. En primer lugar, la nostalgia imperial es en sí misma un fenómeno complejo que merece un análisis más profundo. En segundo lugar, existen otras formas de recordar que son significativas. En mi libro, abordo la producción y el consumo de la memoria histórica nacional y la diplomacia de la memoria junto con la nostalgia imperial. En relación con la producción y el consumo de la memoria histórica nacional, resulta interesante que solemos pensar en la memoria nacional en los países de la antigua Unión Soviética como antirrusa, como parte de un énfasis en la propia identidad en oposición tanto a Rusia como al pasado soviético.

Pero la memoria y el patrimonio nacional, como la gastronomía tradicional, la artesanía étnica y los yacimientos arqueológicos medievales, también son muy apreciados por los turistas rusos. Claro, así funciona el sector turístico: la gente viaja a distintos lugares no solo para ver lo familiar, sino también, como han demostrado estudios sociológicos sobre el turismo, para experimentar la diferencia. Esta diferencia nacional constituye, pues, una forma particular de diferencia, lo que yo denomino diferencia mercantilizada. Se desvincula en gran medida de cuestiones polémicas, suele centrarse en un pasado remoto y, por lo tanto, resulta fácilmente atractiva para los turistas.

La diplomacia de la memoria se refiere a la manera en que los turistas abordan temas controvertidos. Existen numerosos temas que se consideran difíciles de tratar debido a las diferentes interpretaciones del pasado. Por ejemplo, en Estonia, la mayoría de la gente se refiere al período soviético como una ocupación, mientras que los rusos destacan el papel histórico del Ejército Rojo como libertador de la ocupación nazi, en lugar de como fuerza ocupante. Los guías turísticos y los turistas tienen diferentes maneras de lidiar con estos temas controvertidos; la más común es, simplemente, evitarlos. Sin embargo, también existen formas de diálogo e intercambio. La diplomacia de la memoria es mi manera de conceptualizar esto; refleja el carácter cauteloso de estos intercambios y se diferencia de ideas más radicales como la reconciliación o el cosmopolitismo.

Postal de Estonia. Creative Commons

MF- Cuéntanos sobre algunos casos significativos y llamativos que encontraste durante la investigación.

AP- La diversidad de los turistas fue sorprendente. Solo un tercio de los rusos ha viajado alguna vez al extranjero, y muchos de ellos, como nuestros entrevistados, provienen de las grandes ciudades rusas. Pero son muy diversos en cómo hablan de los países vecinos: encontramos casos de personas genuinamente interesadas en aprender sobre sus vecinos y sus perspectivas del pasado, quienes ven, por ejemplo, a Ucrania como un modelo a seguir para Rusia y hablan de la colonización de Asia Central. También existe un marcado chovinismo de gran potencia entre los turistas: rusos que hablan del provincianismo de Estonia, ven Almaty como una ciudad congelada en el tiempo y niegan a Ucrania su propia cultura e historia. La mayoría se situaba en un punto intermedio, a menudo con dificultades para encontrar las palabras adecuadas para hablar del pasado y reivindicando la identidad apolítica de turista, lo cual también fue un hallazgo interesante.

También me sorprendió la falta de un intento real por regular las historias que se contaban a los turistas. Los gestores turísticos y los profesionales del patrimonio hablaban de ofrecer productos de alta calidad y de satisfacer a los turistas, en lugar de transmitir una historia concreta, como la del éxito postsoviético o la de la opresión soviética. Existe, por supuesto, la promoción de destinos, que destaca historias particulares, a menudo nacionales, pero, aparte de eso, la desregulación del sector turístico es evidente. Así pues, la construcción de la memoria en el turismo funciona de forma muy distinta a como lo hace la política de la memoria del Estado, y además de considerar el turismo ruso en un contexto postimperial, también debemos situarlo en el contexto del capitalismo de consumo.

MF- La agresión rusa contra Ucrania también incluye una visión imperialista del territorio ucraniano, pero no es el único espacio postsoviético impregnado de nostalgia imperialista rusa. ¿Cuáles son las raíces y los fundamentos de esta visión imperialista y cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo?

AP- Esa es una pregunta compleja, y los historiadores estarían mejor capacitados que yo para responderla. En resumen, es importante reconocer que el Imperio ruso surgió en una época en que los imperios eran las formas dominantes y habituales de constitución estatal. Existen algunas particularidades importantes del imperialismo ruso, pero, por supuesto, estuvo fuertemente influenciado por el imperialismo europeo, y podemos encontrar tropos orientalistas clásicos, jerarquías raciales y de género en la producción de conocimiento, y la noción de una misión civilizadora en el discurso imperialista ruso. Naturalmente, existen variaciones regionales muy importantes: la concepción histórica rusa de Kazajistán es significativamente diferente a la de, por ejemplo, Estonia y Ucrania, y también se han producido cambios significativos a lo largo del tiempo, particularmente a medida que la Unión Soviética se ha concebido como explícitamente antiimperialista en su orientación.

En el periodo postsoviético, la idea de la nostalgia imperial se basa en la noción de ser una gran potencia, con el derecho a la dominación regional fundamentado en la suposición de la superioridad rusa. Existe también un marcado resentimiento, ira y decepción hacia los antiguos estados soviéticos que se alejan de Rusia y muestran su falta de gratitud por el «don civilizatorio» que Rusia les brindó, algo que se refleja en mis datos. Este resentimiento se moviliza y se aviva políticamente, pero para comprender cómo se han mantenido a lo largo del tiempo las visiones imperiales y la nostalgia como sentimiento, debemos analizar el sistema educativo, los medios de comunicación y la cultura popular. Asimismo, es necesario considerar la dinámica social dentro de Rusia, incluyendo el sentimiento de pérdida que la transición ha generado en gran parte de la población.

Baiterek en Astana es una sorprendente atracción moderna en Kazajstán. Creative Commons

MF- Tu libro forma parte de la producción académica dedicada a la memoria, el turismo y la circulación de la memoria cultural. Los lugares de memoria y su manipulación política son temas interesantes; ¿Cuál es tu opinión al respecto en esta era del neoimperialismo?

AP- Por supuesto, la memoria se explota y manipula políticamente, y es interesante analizar cómo se lleva a cabo, incluyendo el olvido estratégico que implica. En mi trabajo, suelo ir más allá de las concepciones instrumentalistas de la memoria. Me interesa la relevancia social de las representaciones del pasado, cómo las personas recuerdan el pasado y cómo reciben los proyectos de memoria política en la práctica. No todos los proyectos de memoria tienen éxito, y existen importantes inconsistencias y disyunciones internas, por ejemplo, en el proyecto de nacionalismo imperial de Rusia, que merecen ser analizadas.

MF- Las implicaciones geopolíticas de este proceso de construcción de la memoria son de gran alcance y sus efectos se observan también en museos, sitios de memoria, la producción de documentales, películas y series de televisión. A modo de reflexión final, ¿qué sugerencias les darías a los estudiantes de historia, ciencias políticas o relaciones internacionales ante este fenómeno?

AP- Este es un tema de investigación amplio y rico, cuya relevancia perdurará. Lo vemos, por ejemplo, en las disputas por monumentos, las demandas de restitución de objetos robados, las visitas de políticos a sitios conmemorativos, pero también en las colaboraciones internacionales para proteger el patrimonio en tiempos de guerra. A los estudiantes que se inician en este tema, les recomendaría leer extensamente en diversas disciplinas: existe un amplio corpus de investigación, con literatura relevante proveniente de la sociología, la política, la historia, la antropología, pero también, por ejemplo, de los estudios literarios y la psicología. Les diría que lean mucho y encuentren una perspectiva interesante. Vayan más allá del enfoque habitual en el Estado o de un análisis limitado de los museos y sitios patrimoniales y su recepción; piensen en la relevancia social y política más amplia de la memoria.

Trabajar con una comprensión más amplia de lo que es la geopolítica, siguiendo, por ejemplo, las aportaciones de académicas feministas o de quienes se interesan por las prácticas cotidianas o la cultura popular. Finalmente, si bien esto está cambiando lentamente, creo que aún necesitamos una perspectiva más global y comparativa sobre la producción de la memoria cultural. En particular, me interesaría comparar el turismo postimperial/colonial en diferentes contextos para comprender mejor las diversas formas de construcción de la memoria tras la caída de los imperios.