Manuel Férez- Muchas gracias, Mehmet, por tomarte el tiempo para platicar conmigo. En primer lugar, me gustaría que nos dijeras un poco sobre tu biografía, tu trayectoria académica y profesional.

Mehmet Polatel- Académicamente, me he centrado en comprender las complejidades del Imperio Otomano tardío y el período republicano temprano, en particular en lo que respecta a las relaciones entre el Estado y la sociedad, los derechos de las minorías y la política de propiedad que afectaron a la población armenia.

Comencé mi educación superior con una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Técnica de Oriente Medio, que finalicé en 2007. Posteriormente, cursé una Maestría en Estudios Comparados de Historia y Sociedad en la Universidad Koç de Estambul en 2009. Obtuve mi doctorado en la Universidad Bogazici de Estambul, donde mi tesis se centró específicamente en el surgimiento y la transformación de la cuestión territorial armenia a finales del Imperio Otomano. Esta investigación constituye el núcleo de mi libro recientemente publicado, «Armenios y Disputas Territoriales en el Imperio Otomano, 1850-1914».

Profesionalmente, actualmente soy coordinador académico de la Academia de Derechos de las Minorías de la Fundación Hrant Dink en Estambul. Este puesto me permite contribuir a los trabajos sobre los derechos de las minorías.

Mis principales intereses de investigación se han centrado siempre en las relaciones entre el Estado y la sociedad, las luchas históricas y contemporáneas por los derechos de las minorías, las políticas en torno a la propiedad y el despojo, la preservación y la comprensión del patrimonio cultural, y un estudio detallado del Genocidio Armenio.

MF- Eres el autor del interesante libro “Armenios y Disputas Territoriales en el Imperio Otomano, 1850-1914”. Antes de abordar los temas del libro, sería muy útil que nos brindaras un marco histórico y demográfico de la presencia armenia en el período otomano.

MP- Los armenios constituyeron un componente clave de la diversa sociedad del imperio durante muchos siglos. Fueron una de las comunidades cristianas más importantes, contribuyendo a su vida económica, social y cultural.

En cuanto a la demografía, se estima que la población armenia en el Imperio Otomano era de alrededor de 1,5 millones antes de 1915. Las comunidades armenias estaban fuertemente concentradas en sus territorios históricos centrales, en las provincias orientales del imperio, a menudo llamadas Armenia Occidental; sin embargo, poblaciones significativas vivían en Estambul, la región de Cilicia y otras importantes áreas urbanas del imperio.

En cuanto a su papel socioeconómico, los armenios participaban en el comercio, la industria, las finanzas y diversas artesanías. En las zonas rurales de las provincias orientales, una parte significativa de la población armenia estaba compuesta por campesinos. El siglo XIX fue una época de transformación, marcada por las reformas otomanas del Tanzimat, destinadas a modernizar el Estado y redefinir el concepto de ciudadanía. Sin embargo, la aplicación de estas reformas fue inconsistente y con frecuencia no logró brindar seguridad e igualdad a los armenios. Esto fue particularmente cierto en las provincias, donde se enfrentaron a una creciente inseguridad, la usurpación de sus tierras y una creciente violencia, un contexto crucial para comprender las disputas territoriales que son centrales en mi libro.

«Armenians and Land Disputes in the Ottoman Empire, 1850-1914«

MF- Comienzas tu libro analizando los aspectos políticos y económicos de la propiedad de la tierra en el período otomano. Proporciona algunas referencias generales sobre este importante tema, que nos ayudarán a comprender el resto del libro.

MP– La propiedad de la tierra en el Imperio Otomano durante el siglo XIX presentaba un panorama complejo y cambiante. Este contexto es fundamental para comprender los argumentos centrales presentados en mi libro.

El sistema tradicional de propiedad de la tierra otomano clasificaba predominantemente las tierras agrícolas como propiedad estatal (miri). Los campesinos solían tener derechos de usufructo, lo que significa que tenían derecho a usar y obtener beneficios de la tierra, en lugar de poseer la propiedad privada absoluta, como se entiende en términos modernos. Estos derechos a menudo se transmitían de generación en generación, pero permanecían sujetos a la supervisión y los impuestos estatales. Existían otras categorías, como la propiedad privada (mülk) y las tierras asignadas a fundaciones piadosas (waqf).

Un punto de inflexión en este sentido fue el Código de Tierras Otomano de 1858, adoptado durante el período de reforma de Tanzimat. Los objetivos del Código eran aumentar la recaudación fiscal, incrementar la producción agrícola y registrar los títulos de propiedad. Sin embargo, su implementación tuvo resultados diversos e inesperados.

Por ejemplo, el proceso de registro podía ser problemático. En ocasiones, notables locales, comerciantes urbanos y líderes tribales lograban registrar tierras comunales de aldeas o tierras cultivadas por campesinos a su propio nombre. Esta práctica provocó el despojo de muchos campesinos y permitió la acumulación de tierras en manos de unos pocos terratenientes.

En términos económicos, el siglo XIX fue testigo de la comercialización agrícola, impulsada por la integración del Imperio Otomano a la economía capitalista. Esto impulsó la adquisición de tierras e intensificó la presión sobre los agricultores campesinos. Mi libro explora cómo estos cambios políticos y económicos más amplios en relación con la propiedad de la tierra afectaron específicamente a la población armenia y generaron disputas. Temas como los cambios legales y la creciente importancia de la tierra como recurso crucial y foco de conflicto son esenciales para comprender las disputas territoriales armenias a finales de la era otomana.

MF- ¿Quién representaba los intereses armenios en la corte otomana? Como señalas en el libro, existen diferencias entre el campesinado y los notables, tanto dentro de cada comunidad etnorreligiosa como en el grado de representación ante las autoridades otomanas. Háblanos de ello.

MP- Oficialmente, el Patriarcado Armenio de Estambul era el principal órgano de representación. El Patriarca, como líder reconocido de la comunidad armenia, actuaba como principal intermediario con el gobierno otomano. El Patriarcado ejercía cierta autoridad sobre asuntos religiosos y comunitarios y era el canal formal para transmitir las preocupaciones armenias, incluyendo peticiones sobre agravios e injusticias territoriales, a la Sublime Puerta.

Dentro de la comunidad armenia, especialmente en la capital, existía una clase de notables influyentes. En épocas anteriores, estas figuras conocidas como amiras (un grupo de élite con una influencia significativa en las finanzas y la industria) podían ejercer una influencia considerable y defender los intereses armenios, incluidos los suyos propios, gracias a su riqueza, sus conexiones y sus roles dentro de la burocracia o la economía otomana.

Por otro lado, el campesinado armenio, especialmente en las provincias orientales, era con frecuencia el segmento más expuesto y vulnerable de la comunidad. Se enfrentaba directamente a las presiones de los líderes tribales kurdos locales, los poderosos musulmanes y, en ocasiones, de funcionarios otomanos locales corruptos o indiferentes en relación con la propiedad de la tierra, los impuestos y la seguridad básica. Su capacidad para buscar reparación a través de canales formales se veía a menudo limitada por la distancia geográfica, el coste financiero y la falta de poder efectivo.

Cabe destacar que la violencia masiva contra los armenios y el despojo posterior en la década de 1890 cambiaron esta dinámica y todos los segmentos de la población armenia se vieron afectados por este proceso. No solo los campesinos, sino también los grandes terratenientes armenios perdieron sus tierras.

Además, a finales del siglo XIX surgió la formación de partidos políticos armenios. Partidos como el Partido Socialdemócrata Hunchakian y la Federación Revolucionaria Armenia se volvieron más activos para plantear preocupaciones como las disputas por la tierra y la inseguridad.

Mi libro explora cómo estas dinámicas y los distintos grados de representación y poder moldearon las formas en que las disputas territoriales armenias se expresaron, se disputaron y, trágicamente, a veces se reprimieron violentamente.

Un amira armenio y su esposa durante el Imperio Otomano

MF- También señalas en el libro que hubo violencia masiva y apropiación de tierras y propiedades armenias entre 1880 y 1908. Explícanos qué motivó esta violencia y qué significó la confiscación de tierras y propiedades armenias para la comunidad y sus líderes.

MP- El período comprendido entre 1880 y 1908, en particular durante el reinado del sultán Abdulhamid II (1876-1909), se caracterizó por una intensificación de la violencia masiva y la apropiación sistemática de tierras y propiedades armenias. Este tema constituye un tema crucial en el libro.

Varios factores motivaron esta violencia y las confiscaciones de tierras asociadas. La política estatal del sultán Abdulhamid II, quien intentó consolidar su poder, jugó un papel importante. El sultán promovió el panislamismo, que a menudo condujo a la marginación de los cristianos. Algunos funcionarios otomanos percibieron las peticiones de reforma de los armenios como un desafío a la identidad islámica y la cohesión territorial del imperio.

El contexto geopolítico se volvió determinante en este período. El imperio experimentó una sensación de crisis al perder importantes territorios en los Balcanes y enfrentarse a la creciente influencia europea. Asegurar los territorios restantes, especialmente en Anatolia, se convirtió en una política central. Los armenios, como población cristiana significativa en estas regiones, eran vistos con desconfianza por el gobierno.

También influyeron fuertes motivos económicos. La confiscación de tierras y propiedades armenias sirvió para enriquecer a las élites musulmanas locales, a los jefes tribales (especialmente a las tribus kurdas, que contaban con el apoyo y, en ocasiones, con armas del Estado, en particular a través de los regimientos Hamidiye) y a los refugiados musulmanes que se estaban asentando en la región. La tierra era un recurso fundamental, y su confiscación era un medio para desposeer a los armenios y transferir riqueza.

Además, la violencia y la confiscación de tierras se utilizaron como herramientas para reprimir las demandas armenias de reforma. Las comunidades armenias habían exigido reformas y protección para sus vidas y propiedades. El gobierno otomano con frecuencia desestimó estas demandas. La violencia resultante a menudo se justificaba con una narrativa oficial que culpaba a la «provocación» armenia. La impunidad de los perpetradores era generalizada; los líderes tribales kurdos y la caballería hamidiana atacaban con frecuencia aldeas armenias, se apoderaban de tierras y ganado y exigían tributos sin temor a ser castigados por el gobierno central.

El impacto de este período de violencia y confiscación en la comunidad armenia y sus líderes fue devastador. Las Masacres Hamidianas de 1894-1896 se cobraron la vida de entre 100.000 y 300.000 armenios, provocaron confiscaciones sistemáticas de tierras, desplazamientos y empobrecimiento, desgarrando el tejido económico y social de las comunidades armenias. La incapacidad del Estado otomano para proteger a los armenios, y de hecho su frecuente complicidad u organización directa de la violencia, destrozó por completo cualquier sensación de seguridad y confianza en las autoridades.

Mi libro explica cómo estos procesos de violencia y confiscación alteraron fundamentalmente la vida socioeconómica y las relaciones intercomunitarias, radicalizando así la «cuestión territorial armenia» y sentando las bases para futuras calamidades.

MF- En la conclusión, abordas la relación entre el genocidio sufrido por la nación armenia y la cuestión de la propiedad de la tierra. Háblanos de esta relación y de cómo se insertó en la dinámica armenia a nivel regional (emigración, asimilación, etc.).

MP- La parte final de mi libro aborda directamente el trágico nexo entre las prolongadas disputas territoriales y el Genocidio Armenio de 1915. Esta relación no es incidental, sino intrínseca.

Las décadas de disputas territoriales sin resolver y en aumento, que mi libro rastrea desde 1850 hasta 1914, crearon un entorno inestable para los armenios, especialmente en las provincias orientales. Estas luchas continuas ya habían provocado un importante despojo armenio y deteriorado las relaciones intercomunitarias mucho antes de 1915. Esta prolongada historia de conflicto normalizó cierto grado de anarquía en cuanto a los derechos de propiedad armenios y acostumbró a diversos actores locales a los beneficios de apropiarse de tierras armenias con impunidad.

Cuando el gobierno otomano, bajo el Comité de Unión y Progreso (CUP), se embarcó en el Genocidio Armenio durante la Primera Guerra Mundial, esta arraigada historia de disputas territoriales se convirtió en un factor crítico en la perpetración de las atrocidades. Las «deportaciones» sistemáticas estuvieron, desde el principio, intrínsecamente ligadas a la confiscación de todas las propiedades armenias. Como demostré en mis estudios anteriores, las leyes de deportación y de «propiedades abandonadas» proporcionaron un marco legal que condujo a la confiscación total de tierras, hogares, negocios y toda forma de riqueza armenia. Esto no fue una idea de último momento ni una mera consecuencia del desalojo de la población; fue un objetivo central y una poderosa fuerza movilizadora.

La promesa de adquirir o conservar tierras y propiedades armenias sirvió como un potente incentivo para que diversos grupos locales —incluidos funcionarios, soldados, tribus y civiles— participaran activamente en las masacres y deportaciones. Como argumenta mi libro, la violencia masiva ya había transformado las luchas competitivas por los recursos, y el Genocidio fue la manifestación más extrema de ello.

Además, los mecanismos administrativos para desposeer a los armenios se intensificaron y sistematizaron durante el Genocidio. El objetivo no era solo deportar o asesinar, sino borrar la existencia armenia del territorio y asegurar que los sobrevivientes jamás pudieran regresar a reclamar sus propiedades. Hacerlo alteraría permanentemente la estructura demográfica y económica de Anatolia. El control y la redistribución de las tierras confiscadas se convirtieron en una tarea administrativa central del régimen del CUP durante la guerra, parte integral de su visión de crear una nueva economía y territorio nacional turquificado.

Así, la «cuestión territorial armenia», aún no resuelta, tal como había evolucionado durante los sesenta años anteriores, impulsó directamente la maquinaria genocida al proporcionar claros incentivos económicos a los perpetradores en todos los niveles, al crear un contexto preexistente de vulnerabilidad para la propiedad armenia y al alinear los objetivos destructivos del Estado con las ambiciones materiales de diversos segmentos de la población musulmana. El Genocidio fue, en este sentido, la “resolución” última y más brutal a las disputas territoriales que constituyen el foco central de mi libro.

Huérfanos armenios, sobrevivientes del genocidio en Alepo, Siria.

MF- ¿Cómo encaja tu libro en la producción académica especializada sobre los armenios en general y sobre la experiencia armenia tanto en el período otomano como en los primeros años del período republicano en Turquía?

MP- Mi libro busca realizar una contribución distintiva y significativa a la literatura académica especializada sobre los armenios y el Imperio Otomano tardío. Lo hace poniendo de relieve un aspecto crucial, aunque a veces subestimado, de la «cuestión armenia»: las intrincadas luchas socioeconómicas y jurídicas en torno a la tierra.

Si bien una parte considerable de la investigación se ha centrado, con razón, en las dimensiones políticas de la cuestión armenia, las masacres hamidianas y el genocidio armenio, mi libro se propone profundizar en el contexto agrario. Examina los conflictos cotidianos por la tierra que moldearon la vida de los armenios e influyeron en las relaciones intercomunitarias en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial. El libro pretende dilucidar el proceso mediante el cual estas disputas territoriales se transformaron en un problema político central.

Un aspecto clave de este estudio es su esfuerzo por conectar las experiencias a nivel micro de los campesinos y notables armenios involucrados en disputas de tierras con procesos históricos más amplios, a nivel macro. Estos incluyen la continua centralización del Estado otomano, la creciente intrusión del capitalismo en la economía imperial, los cambios en la legislación sobre tenencia de la tierra (como el crucial Código de Tierras de 1858) y el auge de las ideologías nacionalistas.

Mi libro examina las disputas de tierras, las políticas estatales que propiciaron el despojo y el impacto de la violencia masiva en los patrones de tenencia de la tierra en el período anterior a 1915. De este modo, proporciona un contexto socioeconómico para comprender las dimensiones materiales y las motivaciones que sustentaron el Genocidio Armenio.

Si bien el alcance cronológico del libro concluye en 1914, los procesos de confiscación de tierras e ingeniería demográfica que detalla tuvieron repercusiones que moldearon significativamente la República Turca en sus inicios. La expropiación de propiedades armenias (y de otros cristianos) se convirtió en un elemento fundamental de la acumulación de riqueza y la formación del Estado-nación en Turquía. Por consiguiente, comprender los orígenes otomanos tardíos de estos procesos es indispensable para quienes estudian el período republicano temprano.

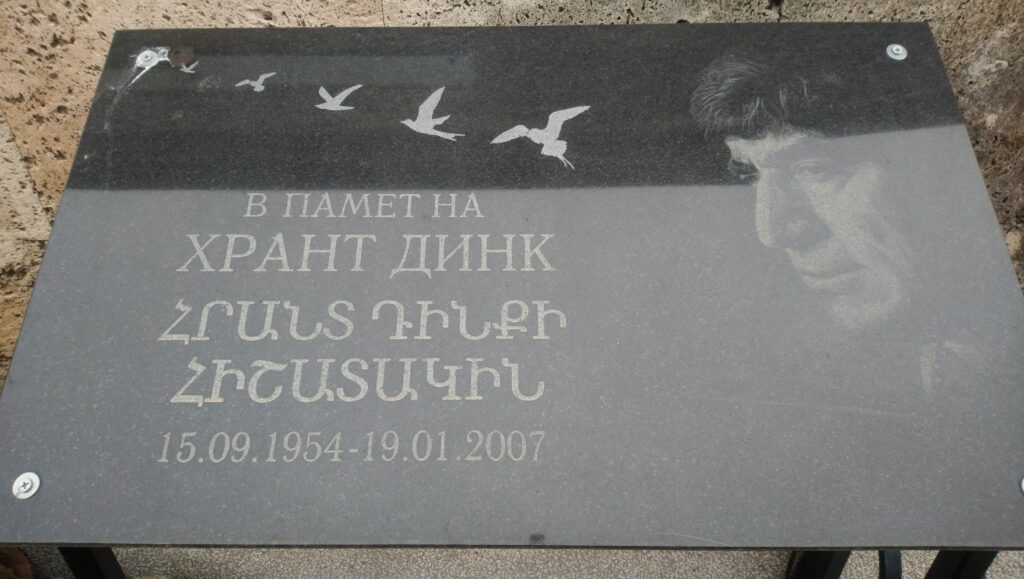

Memorial a Hrant Dink en Burgas, Bulgaria.

MF- Por último, cuéntanos un poco sobre la Fundación Hrant Dink, de la que eres Director Académico. ¿Cómo podemos participar en sus actividades?

MP- Es un privilegio hablar sobre la Fundación Hrant Dink, donde trabajo como Coordinador Académico del proyecto Academia de los Derechos de las Minorías.

La Fundación se fundó en 2007 en Estambul, tras el asesinato de Hrant Dink, fundador y editor jefe del semanario turco-armenio Agos. Su misión principal es impulsar los sueños de Hrant Dink y su lucha por la justicia y el diálogo.

En esencia, la Fundación Hrant Dink busca fomentar una cultura de diálogo, empatía y paz. Esto sustenta todas nuestras actividades. Trabajamos por una Turquía y un mundo libres de discriminación, racismo y violencia.